di Andrea Striano

Responsabile Dipartimento Imprese & Mondi Produttivi – Fratelli d’Italia, Caserta

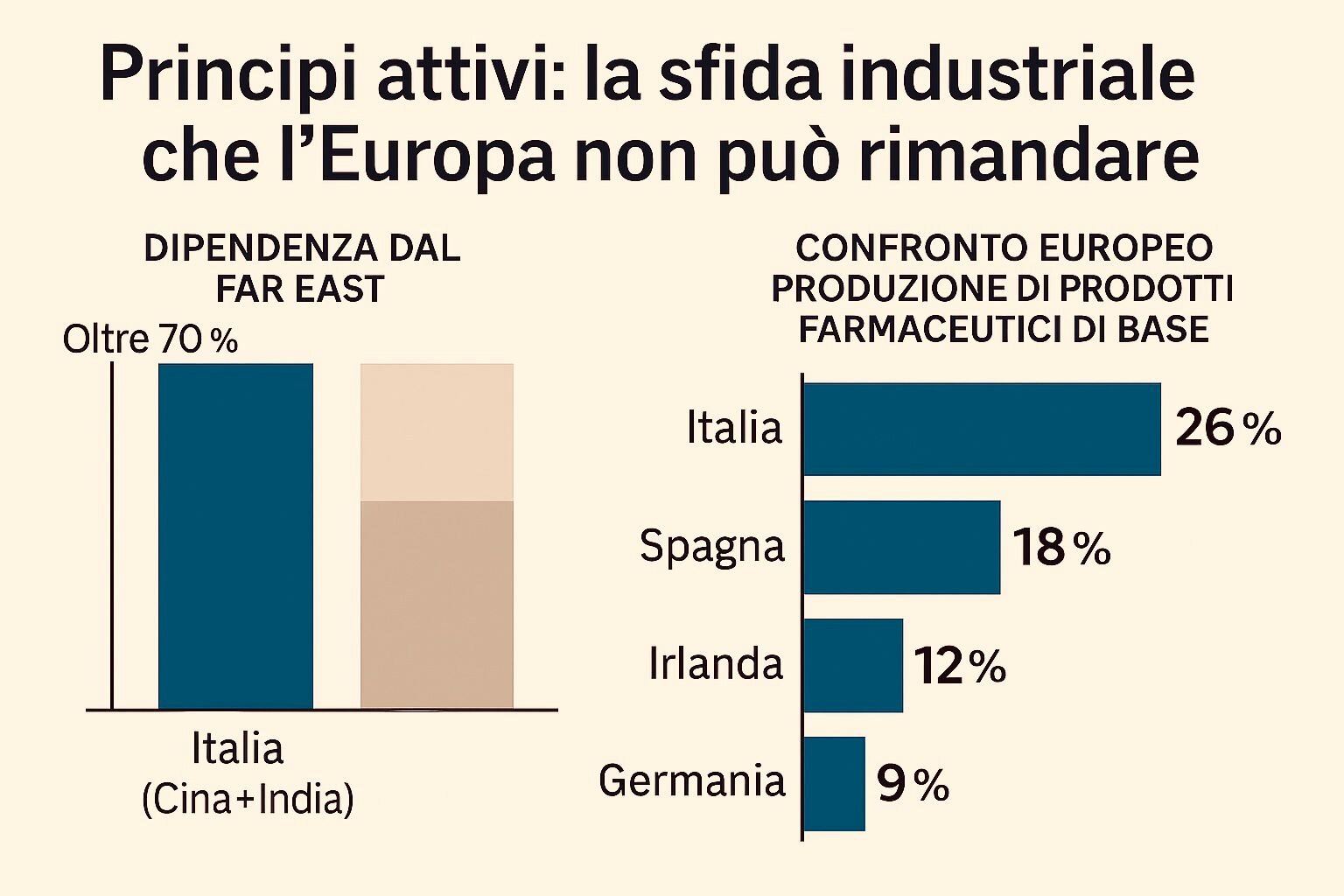

Quando acquistiamo un antibiotico, un antitumorale o un semplice analgesico, difficilmente pensiamo al percorso che ha portato quel farmaco sugli scaffali della farmacia. Eppure dietro ogni compressa c‚Äô√® un mondo complesso, fatto di ricerca scientifica, processi industriali, logistica internazionale e scelte geopolitiche. Un mondo che ha un punto debole ben preciso: i principi attivi farmaceutici. Sono queste sostanze a garantire l‚Äôefficacia di un farmaco. Senza principi attivi, anche il pi√π avanzato impianto farmaceutico diventa inutile. Ed √® qui che emerge la fragilit√Ý europea: oltre il 70% dei principi attivi utilizzati nel continente proviene da Cina e India. Una dipendenza che non √® solo economica, ma strategica, e che si √® trasformata in vulnerabilit√Ý evidente durante la pandemia.

Il Covid-19 ha mostrato cosa accade quando una filiera globale cos√¨ delicata si inceppa. Le restrizioni imposte dai Paesi esportatori, i blocchi ai trasporti e la corsa mondiale all‚Äôapprovvigionamento hanno provocato carenze di medicinali di base, costringendo governi e aziende a fare i conti con la fragilit√Ý del sistema. Non si √® trattato di un episodio isolato, ma di un campanello d‚Äôallarme che ha reso evidente quanto l‚ÄôEuropa si sia progressivamente spogliata della propria capacit√Ý produttiva, affidandosi ad attori esterni.

Secondo uno studio di Prometeia-Aschimfarma, per riportare una parte significativa della produzione in Europa sarebbero necessari circa 1,5 miliardi di euro di investimenti. Una cifra che pu√≤ sembrare elevata, ma che va confrontata con i costi, non solo economici ma anche sociali, di una crisi di approvvigionamento: ospedali in difficolt√Ý, pazienti senza cure, aziende costrette a rallentare o fermare la produzione. √à un prezzo che l‚ÄôEuropa non pu√≤ pi√π permettersi di pagare.

In questo scenario l‚ÄôItalia rappresenta un caso particolare. Con il 26% della produzione europea di principi attivi, il nostro Paese √® leader del settore davanti a Spagna (18%), Irlanda (12%) e Germania (9%). √à un primato poco conosciuto, ma che testimonia la forza di un comparto che negli ultimi anni ha continuato a crescere. Nel 2018 il fatturato nazionale del settore era pari a 4,05 miliardi di euro, mentre le stime per il 2025 indicano un valore di 5,76 miliardi. La filiera italiana si √® distinta per capacit√Ý tecnologica, standard qualitativi e competitivit√Ý internazionale. Tuttavia, nonostante questo ruolo di leadership, la dipendenza dal Far East rimane marcata: oltre tre quarti dei principi attivi critici continuano ad arrivare da Cina e India.

Ci√≤ significa che, pur disponendo di competenze e capacit√Ý industriali, l‚ÄôEuropa e l‚ÄôItalia restano esposte al rischio di interruzioni o rincari dettati da fattori esterni. In un contesto globale sempre pi√π instabile, con tensioni geopolitiche e guerre commerciali, affidarsi in modo cos√¨ massiccio a pochi fornitori non √® sostenibile. Il tema non riguarda soltanto l‚Äôindustria farmaceutica, ma tocca direttamente la sovranit√Ý industriale del continente. Senza un approvvigionamento sicuro di principi attivi, non si producono antibiotici, antitumorali, anestetici e farmaci salvavita. La questione va quindi ben oltre la sfera economica: √® una questione di sicurezza sanitaria e, in ultima analisi, di tutela della salute pubblica.

Non √® un caso che associazioni come Aschimfarma e Federchimica chiedano con forza un intervento strategico da parte delle istituzioni europee. Le proposte vanno da incentivi fiscali per chi investe in impianti sul territorio comunitario, a regole pi√π snelle e uniformi, fino a un vero e proprio piano europeo di reindustrializzazione del settore. L‚Äôobiettivo √® ridurre la dipendenza esterna e valorizzare la capacit√Ý produttiva gi√Ý presente in Paesi come l‚ÄôItalia.

L‚ÄôUnione Europea si trova oggi di fronte a un bivio. Da una parte pu√≤ continuare a dipendere dal Far East, accettando i rischi connessi a questa scelta e confidando nella stabilit√Ý dei rapporti commerciali. Una strada che nel breve periodo pu√≤ apparire pi√π economica, ma che nel lungo termine espone a conseguenze potenzialmente disastrose. Dall‚Äôaltra pu√≤ scegliere di investire nel re-shoring industriale, riportando in Europa parte della produzione di principi attivi. √à una scelta che richiede risorse, ma che garantisce benefici duraturi: sicurezza degli approvvigionamenti, posti di lavoro qualificati, crescita economica e maggiore resilienza del sistema produttivo.

La pandemia ha dimostrato che il costo della non-scelta √® molto pi√π alto di qualsiasi piano industriale. Continuare a rimandare significherebbe condannare l‚ÄôEuropa a una fragilit√Ý permanente. Il caso dei principi attivi si inserisce infatti in un dibattito pi√π ampio sul futuro della manifattura europea. Energia, microchip, materie prime critiche: in tutti questi settori l‚ÄôEuropa ha progressivamente perso terreno, affidandosi all‚Äôesterno e rinunciando a una parte della propria autonomia. La farmaceutica √® solo l‚Äôultimo esempio di un problema strutturale che richiede risposte coordinate e una visione di lungo periodo.

Investire in questa direzione non significa chiudersi al mercato globale, ma rafforzare la propria posizione contrattuale. Un‚ÄôEuropa pi√π autonoma nelle produzioni essenziali √® anche un partner pi√π solido nei rapporti internazionali. Al contrario, un continente che dipende dall‚Äôesterno per i beni strategici sar√Ý sempre in posizione di debolezza. Il futuro della farmaceutica europea dipende dalle scelte che verranno prese nei prossimi anni. Relegare il tema dei principi attivi a un dettaglio tecnico sarebbe un errore. In gioco non c‚Äô√® soltanto la capacit√Ý di produrre farmaci, ma la credibilit√Ý stessa dell‚ÄôEuropa come sistema industriale capace di garantire benessere, sicurezza e crescita ai suoi cittadini.

La vera sfida √® trasformare la vulnerabilit√Ý in opportunit√Ý: dalla dipendenza al rilancio, dall‚Äôincertezza alla sovranit√Ý produttiva. Perch√© la salute non pu√≤ attendere i tempi delle geopolitiche globali.

SOCIAL

CONTATTACI

INDIRIZZO

SOCIAL

Via Nizza, 53 – 00198, Roma

Via Nomentana, 56 - 00161 Roma

© copyright 2023 | C.F. 96568340580 | All Rights Reserved.

Principi attivi, il tallone d’Achille della farmaceutica europea

Principi attivi, il tallone d’Achille della farmaceutica europea

2025-10-02 10:29

2025-10-02 10:29

Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano )) no author 86807

Europa, andrea-striano, covid, pandemia, farmaceutica,

di Andrea Striano

L’AUTOMOTIVE EUROPEO TRA IDEOLOGIA E REALTÀ: perché l’Italia ha ragione a chiedere una transizione pragm

Andrea Striano //www.spazioimprese.com/favicon.png

Cambio di rotta sull’automotive: l’asse Italia-Germania rilancia l’Europa produttiva

UE-Indonesia, accordo da 27 miliardi: via il 98,5% dei dazi