di Andrea Striano - Responsabile Dipartimento Imprese & Mondi Produttivi ‚Äď Fratelli d‚ÄôItalia, Caserta

Negli ultimi giorni il dibattito sulla Transizione 5.0 si √® concentrato in particolare sulla cosiddetta clausola ‚Äúsoft‚ÄĚ sul made in Europe.

√ą un passaggio rilevante, perch√© incide sul perimetro degli investimenti ammissibili e sul rapporto tra filiere nazionali ed europee. Ed √® proprio da qui che conviene partire, per evitare equivoci e semplificazioni.

Non siamo davanti a una liberalizzazione indiscriminata, né a uno snaturamento della misura.

Siamo di fronte a una scelta di equilibrio, inserita in un impianto che resta selettivo e orientato al governo della trasformazione industriale.

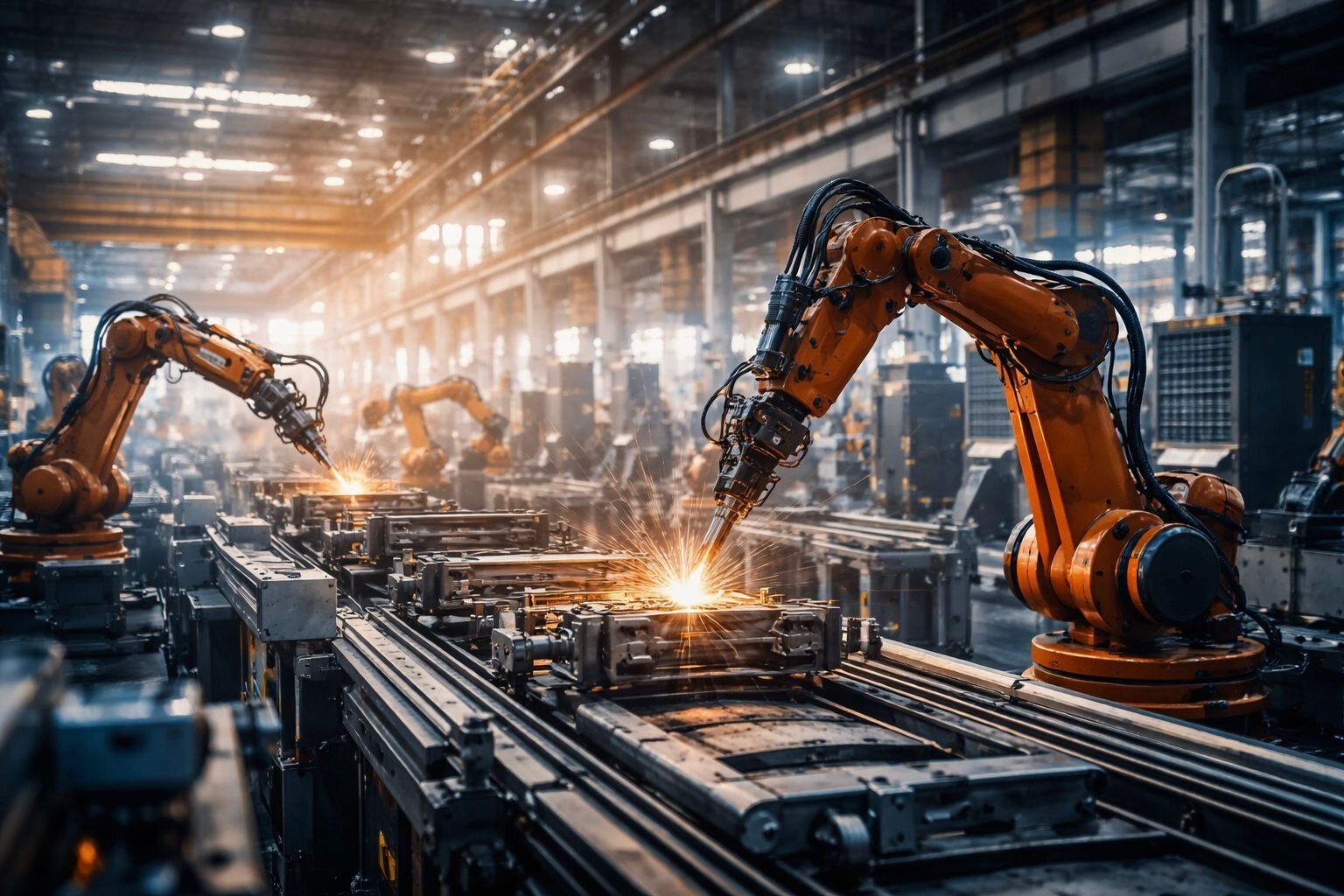

La Transizione 5.0, infatti, non nasce come incentivo generalista n√© come bonus pensato per ‚Äúfare volume‚ÄĚ. Nasce come strumento di politica industriale, costruito per accompagnare investimenti che abbiano coerenza, direzione e impatto reale sul sistema produttivo.

Il punto di discontinuità rispetto al passato è chiaro: si supera l’automatismo.

Non viene pi√Ļ incentivato l‚Äôatto dell‚Äôinvestire in s√©, ma la capacit√† di progettare, governare e dimostrare l‚Äôinvestimento nel tempo. La selezione non avviene sulle intenzioni, ma sulla struttura organizzativa, amministrativa e industriale dell‚Äôimpresa.

In questo quadro va letta anche l‚Äôapertura al ‚Äúmade in Europe‚ÄĚ. Non come concessione ideologica, ma come scelta funzionale a evitare blocchi agli investimenti, garantire continuit√† alle filiere e mantenere coerenza con il contesto europeo. Il baricentro non si sposta sull‚Äôorigine formale dei beni, ma su dove e come si genera valore industriale verificabile.

Perizie, certificazioni e controlli non rappresentano un aggravio accessorio, ma una parte integrante della misura. Servono a ridurre distorsioni, abusi e incertezze che in passato hanno penalizzato proprio le imprese pi√Ļ strutturate e corrette, generando concorrenza impropria e contenziosi successivi.

Lo stesso criterio vale per software, digitale ed energia.

Non viene premiato ciò che è dichiarato, ma ciò che è dimostrabile. Non l’opportunismo progettuale, ma la continuità tra investimento, fabbisogno reale e processo produttivo.

Da qui discende una conseguenza che va detta con chiarezza: la Transizione 5.0 non √® pensata per ampliare indiscriminatamente la platea dei beneficiari, ma per qualificarla. √ą uno strumento di governo della trasformazione industriale, non un meccanismo di spesa espansiva.

Questo non è un segnale contro le imprese.

√ą, al contrario, una tutela del sistema produttivo nel suo complesso.

Promettere accesso automatico a tutti sarebbe forse pi√Ļ semplice sul piano comunicativo, ma meno onesto verso i mondi produttivi, soprattutto in una fase in cui le risorse pubbliche devono generare valore reale e duraturo.

La Transizione 5.0 va quindi letta per quello che è: un cambio di impostazione.

Capirlo ora aiuta a evitare equivoci dopo.